こんにちは!社会人スタッフのうっしーです。

こもれびプロジェクトでは、月に一度、社会人・大学生スタッフが集まって、居場所支援に必要な知識やスキルを学び合う研修会を実施しています。

普段の活動で感じる迷いや課題を共有したり、実際の事例をもとに対応を考えたりしながら、より安心できる居場所づくりを目指しています。

第2回目となる今回は、「居場所支援における子どもの勉強と遊びのバランスについて」をテーマに、7名のスタッフが集まって意見交換を行いました。

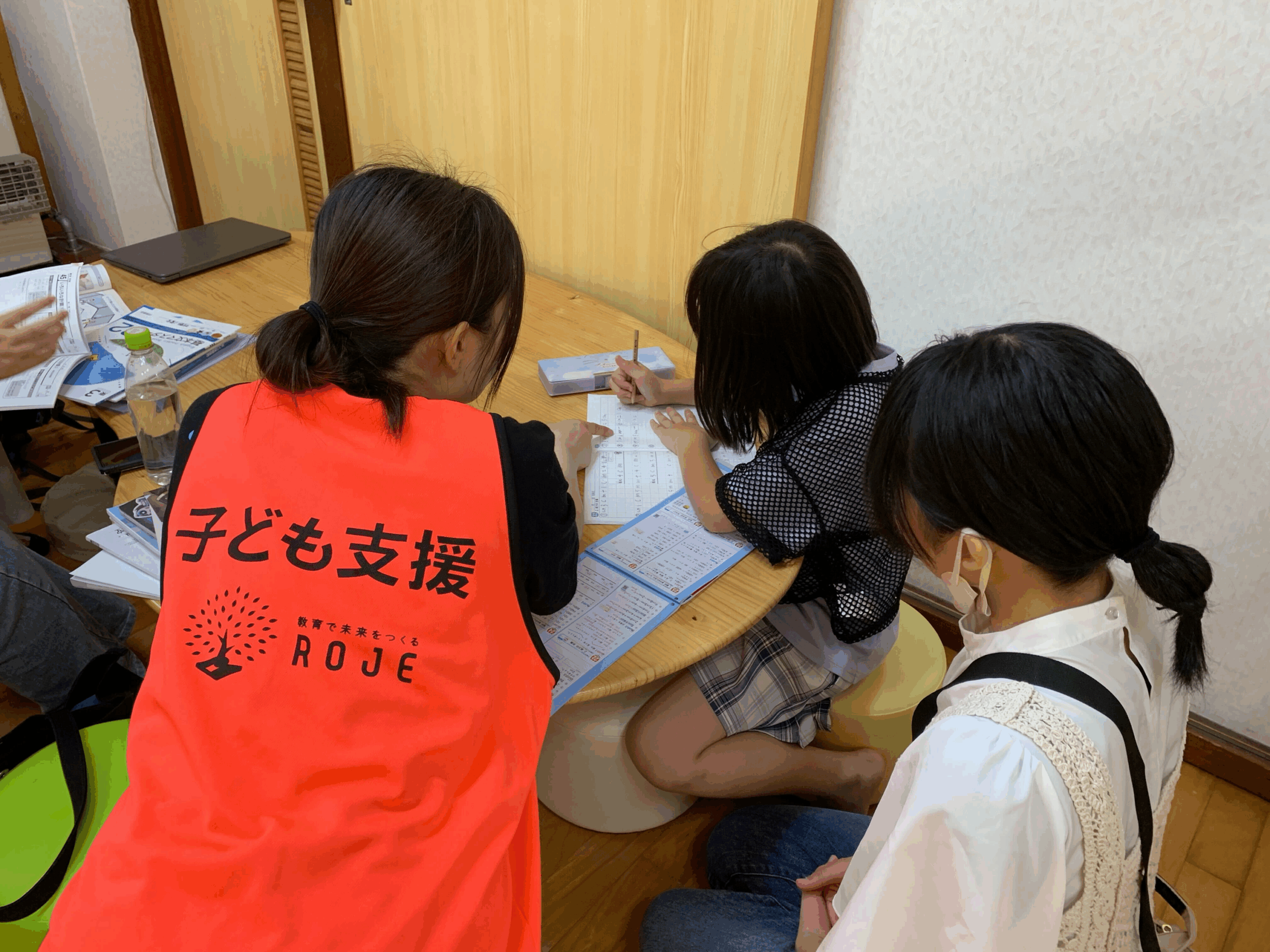

Hikari Loungeでは小学5年生から高校3年生まで、七尾の居場所では未就学児から中学3年生までの幅広い子どもたちが利用しています。

どちらの居場所にも受験を控える子どもがいるため、勉強に集中しやすい環境づくりと、雑談や遊びを大切にする空間づくりの両立が課題となっていました。

そこで、2グループに分かれて「受験生への関わり方や環境づくり」について議論し、その後全体で意見を共有しました。

話し合いの結果、次のような意見がまとまりました。

・勉強をこちらから強制せず、子どもの目標やペースに合わせサポートし、気持ちを尊重する。

・学習と遊びや雑談ができる空間を分ける。

・取り組みたい目標を子どもたち自身で決めてもらう。

以下、話し合いのほんの一部になりますが、ご紹介します。

勉強をこちらから強制せず、子どもの目標やペースに合わせサポートし、気持ちを尊重する

「勉強できる場所ではありますが、強制はしたくないですね。それよりも、学習のサポートが大切だと思います。」

「特に受験生は、この場所ではどれくらい自分の勉強に集中したいかを聞いてみるのはどうでしょうか。もし、この場で勉強したいと思う分はしっかりやり切れるようサポートしたいですね。」

「一方で、常に勉強したいというより居場所としてリラックスしたいという日もありますよね。もちろん、それはとても嬉しいことなので歓迎したいなと思います。」

「どちらかと言えば、勉強しないことを肯定するのではなく、勉強することを促す姿勢でいたいですね。子どもたちのモチベーションを上手く行動に移せるような施策を考えて試していきたいです。」

居場所では子どもたちの学習サポートを行うが、強制はしないというのは、改めてこもれびプロジェクトの共通認識となりました。その上で、どのようなサポートや接し方ができるのか意見交換し、少しずつアイディアを試してみることになりました。

学習と遊びや雑談ができる空間を分ける

「勉強している子がいるときに、少しにぎやかになると気になって集中できなくなることもあると思います。勉強が終わった子などとスタッフが静かに遊んでいたとしても、どうしても横目で気が散ってしまうかもしれないです。今までも暗黙の了解のように実施していましたが、勉強している子がいるときは、別の空間に移動しておしゃべりをしたり、ボードゲームをしたりするといいですね。」

「子どもからの質問や相談の対応をするときの声量はどうしたらいいでしょうか。普段、Hikari Loungeはやや静か目のBGMを流しているので、そのボリュームを参考にしたらいいと思いました。」

「図書館のように静かにするのは難しいと思いますが、静かなカフェくらいの空間ならできそうですね。また、例えばちょっとした勉強の話題から子どもたち同士で自然な会話が生まれることもありますね。それは子どもたちにとって勉強の合間のリラックスにもなっていると感じています。空間を分けるのも大事ですが、ちょっとした会話の機会も同じように大切にしたいですね。」

今後は、空間の名前をつけて子どもたちにもわかりやすく周知していくことになりました。

また、勉強している子がいるときには別の空間に移動しておしゃべりやボードゲームをするなど、自然に使い分けられるようにしていくことになりました。

取り組みたい目標を子どもたち自身で決めてもらう

「子どもたちが来たら、自分の名前と今日やることを前の電子黒板に書いてもらうのはどうでしょうか。自分で宣言すれば、やろう!という気持ちになりやすいのではと思いました。」

「勉強しようとして居場所に来てくれるのはとても良い心意気だと思いました。せっかくなら何かしらの達成感を感じてもらえるといいですね。取り組んだことを書いたカードを作って、スタンプを押してみる仕組みはどうでしょう。」

「子ども側から希望があれば、時間を計ってサポートしてみるのはいいかもしれない。時間の意識を持ってくれるとメリハリがつきやすいと思いました。」

結論として、子どもたちの希望や意見をしっかり聞きながらではありますが、こうしたアイディアを今後徐々に試してみることとなりました。

~執筆者の感想~

居場所の開設から時が経過し、当初に比べて子ども同士や子どもとスタッフの間の距離が縮んだからこそ、交流が増え、勉強と遊びのバランスといった課題が出てきたと感じています。

今まで暗黙の了解として行ってきたことを、今回の研修を通じてスタッフ間で共通認識として共有し、意見交換することができました。

居場所に来て勉強をすることは、学習習慣を作ったり、勉強への不安や遅れを解消したりする上でも、子ども自身が頑張ったという自信をつけるためにも重要だと考えています。

一方で、「ここなら自分らしく、リラックスして居られる」と思える「居場所」としての空間の需要も高まっていることは、大きな意味があるように感じます。

勉強を頑張りたい、分からないことを大学生スタッフに聞きたい、他の子どもやスタッフと話したり遊んだりしたい、こういった子どもたちの思いを、無理ない形で実現していきたいと個人的には考えています。

今回は受験生をテーマに話しましたが、受験生だけではなく居場所に来るすべての子どもたちに当てはまる内容だと思います。

また、スタッフからは子どもたちへの接し方や環境づくりのアイディアがたくさん挙がりました。

どれも、居場所に来てくれる子どもたちの思いに寄り添っているものだと思いました。だからこそ、子どもたちのためにどんなサポートができるのかといった様々なアイディアが出たのではないでしょうか。

これからも、子どもたちが安心して過ごせる居場所をつくるために、スタッフ一同で研修を重ねていきます。

おわりに

以下のプロジェクトページでは、こもれびプロジェクトが取り組んでいる活動をご紹介しています。

これからもこもれびプロジェクトは、子どもたちに寄り添えるような居場所や企画を作っていきたいと考えています。このような活動を継続していくためにも、みなさまからの寄付を募集しています。

いただいた寄付は、責任をもって居場所の運営費用や運営を一緒に進めていく大学生スタッフの採用費等に使用させていただきますので、ご支援賜れますと幸いです。500円より、ご寄付を受け付けております。