2020年2月28日~3月6日に、NPO法人ROJE「災害と教育事業部」のメンバーがウクライナに訪問してきました!

ウクライナのチェルノブイリでは、1986年4月26日に原発事故が起きました。事故から30年以上も経つ今、ウクライナではどのような取り組みが行われているのか、そして事故についてどのように伝承されているのか。これらのことには、福島で同じく原発事故が起きた日本の今後に活かせる部分があると思い、ウクライナでフィールドワークを行ってきました。その中でも、汚染区域に近いジトーミルや汚染区域の中にある学校、チェルノブイリ原子力発電所周辺を巡るツアーについて紹介していきたいと思います!

ジトーミル

ジトーミルはウクライナ西部にある都市です。ジトーミルでは、アートセンターや図書館、消防署、職業学校に訪問したり、学校の先生や幼稚園の先生、事故当時原発作業員だった消防士にインタビューを行ったりしました。

1.アートセンター&図書館

アートセンターや図書館では、放課後や休日にダンスや絵描きなどのコースがあり、たくさんの子どもたちが参加していました。そのようなコースは、山のキノコを食べてはいけないといったことをはじめ、事故の放射線の影響が残る中で健康に暮らすための生活の知恵を教える場にもなっていると先生たちは仰っていました。

ー図書館の特別コースの様子ー

2.消防署訪問&消防士の方にインタビュー

消防署の方々は、事故当時原発の処理に尽力した作業員たちのおかげで、原発事故の被害が軽減され今の生活があるので、原発作業員の頑張りやそれに対する感謝の思いを伝え続けていると仰っていました。4/26(事故日)や12/14(事故を悼む日)に、子どもたちを消防署に招いたり、消防署の方々が学校に訪問したりして、作業員のことや火事が起こったときの安全ルールなどを子どもたちに伝えているということでした。

また、当時原発の作業に従事した消防士の方から事故当時のことを聞くことができました!事故当時のことや、事故のことを忘れられないように伝え続けていきたいという消防士の方の思いがひしひしと伝わりました。

ー原発作業員についての展示資料ー

3.職業学校に訪問

職業学校では30以上の職種の授業が行われていました。また、職業だけでなく歴史や体育のような科目の授業も行われていて、そこで原発事故のことや、健康を保つために必要なことを伝えていると先生たちは仰っていました。

オブルチ学校―汚染区域の中にある学校―

オブルチ学校は汚染区域のため放射線の影響がまだ残っています。例えば、子どもたちの中には、頭痛、集中力の欠陥、ヘモグロビンの不足といった問題を抱えている人もいます。そのような子どもたちたちのために、体育の授業は2グループに分けて行ったり、教室での授業でも立ち座り等の軽い運動を混ぜながら行ったりというような対策をとっていると先生たちは仰っていました。また、英語や歴史などの授業でも原発事故のことを子どもたちに伝え続けていることや、原発事故被害者への支援について、事故についての先生用の教科書についてなど興味深いことをたくさん伺うことができました!

チェルノブイリ原子力発電所周辺を巡るツアー

主に、チェルノブイリの居住禁止区域、チェルノブイリ原子力発電所、プリピャチ等のゴーストタウンを訪れました。このツアーでは、特別な資格を持ったツアーガイドの説明を受けながら見学してきました!

居住禁止区域に入るときや出るときには被曝量に異常はないかを機械でチェックします。

ー被曝量を測る機械ー

居住禁止区域の1つであるプリピャチという都市は、当時とても繁栄していた都市でしたが、今はもうゴーストタウンになっていました。事故当日に開園予定だったけれど事故のため一度も開園されなかった遊園地もありました。

ープリピャチの学校の様子ー

ー遊園地の様子ー

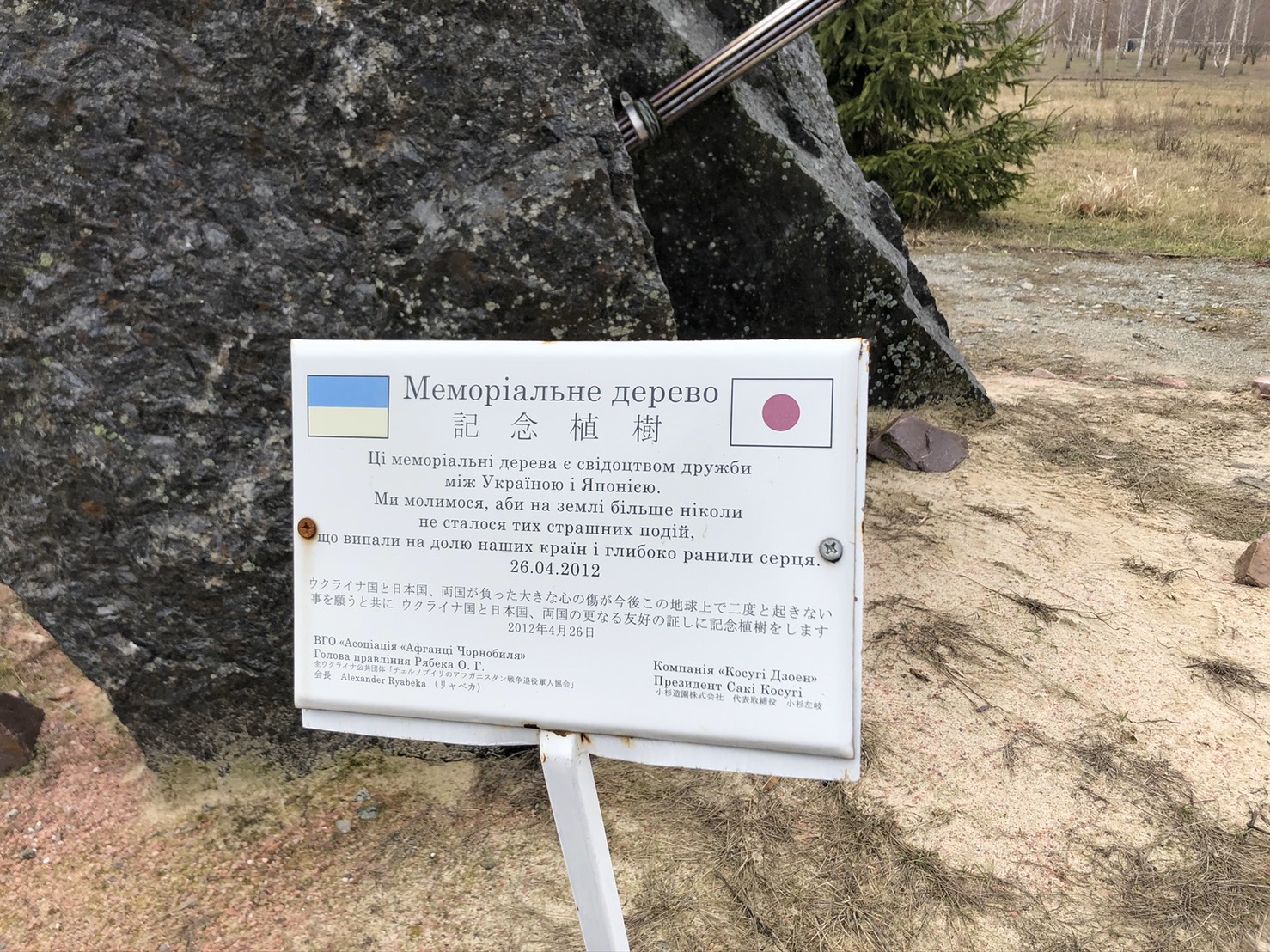

街の一角には、原発事故が起こった日本とウクライナ両国が平和を願うモニュメントの創設や植樹が行われていました。

ー日本とウクライナのモニュメントと植樹ー

事故が起きた原子力発電所4号炉は放射線の影響を出さないために石棺で覆われていました。また、原子力発電所周辺には発電に必要なものを運ぶ列車のための路線が多く見られました。

終わりに

今回のウクライナ訪問では多くの教育機関に訪れたり、その先生たちにインタビューしたりしました。その教育機関のほとんどでチェルノブイリ原発事故や健康のための知識を子どもたちに伝え続けていましたが、一方で、政府は原発事故被害者への支援を減らし原発事故を忘れようとしているという厳しい現実もあります。

「そんな中でも、なぜ原発事故について伝え続けるのか。」

これに対してオブルチ学校の先生や職業学校の先生は、「過去のことが分からないと将来のことが分からないから」と答えてくれました。これはいたって当たり前のことのように思いましたが、その言葉の裏には、「放射線の影響がまだ残るこの地域で生き続けていくんだ」という覚悟のようなものをひしひしと感じました。

起こってしまった災害は、災害と向き合っていくことでしか解決できないと改めて思いました。今後も、災害と教育事業部 わたげプロジェクトとして、東北の被災地訪問や出前授業などを通して、災害に向き合い続けていこうと思います。